2012年11月21日

Posted by カミロイ人 at

2012年11月21日10:39Comment(0)

熨斗袋の表書き(慶事)

慶事の時の熨斗袋の表書きはどうすればいいかということから始めよう。前回にも書いたことだが、基本的には水引きの上下に分けてタイトルと名前を書けばよい。通常は上の部分(タイトル部)が大きく太く、下の部分(姓名部)は少し小さ目に書くのが普通だが、一部地方によっては逆になっているところもある。私は辻清玄の名で筆耕(祝辞や熨斗や宛名書き、賞状などを代書すること)の仕事もしているので、以前そのような熨斗袋を書いたことがある。人から聞いたところでは、香川県では西讃と東讃の一部の地方にそのような慣習があるとのことだ。

さて、慶事の墨は漆黒の濃墨を用いる。筆ペンで書く場合は普通のもので構わない。間違っても薄墨のもので代用しないこと。なお、濃墨を用いる理由は熨斗袋に滲みが出ないようにすることでもある。

文字の種類は原則「正楷書」で、行書、草書は避ける。とはいうものの、現在出回っている熨斗袋に印刷されている文字は楷書もあるが、行書が多い。これは、現代日本人が書道から遠ざかり、本来は速や書き用に用いられた文字がカッコいいと感じるようになったからだと思われる。つまり、需要が多かったということだ。

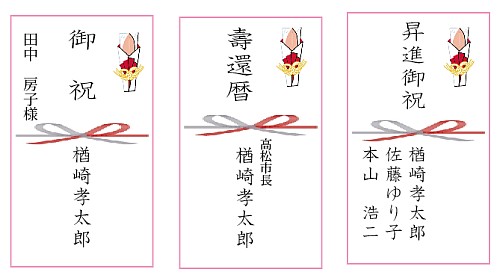

肩書を入れる場合は、姓名を中央に書いて、その右肩に(肩書なので)小さ目に役職を書く。特定の誰かを指定して贈るときは、水引の上の欄の右上に尊称をつけて書く。ただし、目上の人の場合は書かないのが普通だ。

次は、連名の時にどうするかである。会社では同僚や上司にお祝いを贈る場合が多いので、これは知っておいた方がよいだろう。こっちが知らなくでも、相手側が知っている場合は恥をかくことになるので要注意だ。

通常は2~3人で贈る場合を考えているので、水引の下の部分に以下のように書く。

①一番右が中央になる(中央から書くということだ)

②目上の人を右にして、左側に順番に書いていく

では、役職が上の人がいた場合はどうするのかといえば、上の役職の人を中央に書けばいいのだ。では、さらに同位の役職の人がいた場合はどうするか?困ったね。こういう場合は、基本的に50音順を採用するのが普通だ。ただし、人間関係の問題で差し替えた方がいいと思えば、その場の判断で書くしかない。難しい問題だ。

一応、表書きの人数は3人までが原則なので、3人以上になった場合は次回に説明しよう。以下は、今回の書き方の参考例だ。

さて、慶事の墨は漆黒の濃墨を用いる。筆ペンで書く場合は普通のもので構わない。間違っても薄墨のもので代用しないこと。なお、濃墨を用いる理由は熨斗袋に滲みが出ないようにすることでもある。

文字の種類は原則「正楷書」で、行書、草書は避ける。とはいうものの、現在出回っている熨斗袋に印刷されている文字は楷書もあるが、行書が多い。これは、現代日本人が書道から遠ざかり、本来は速や書き用に用いられた文字がカッコいいと感じるようになったからだと思われる。つまり、需要が多かったということだ。

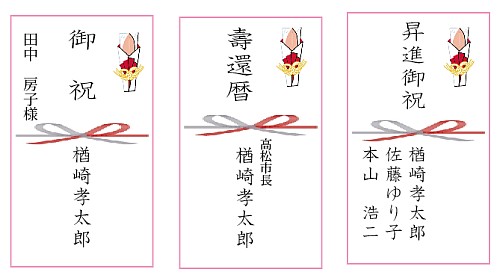

肩書を入れる場合は、姓名を中央に書いて、その右肩に(肩書なので)小さ目に役職を書く。特定の誰かを指定して贈るときは、水引の上の欄の右上に尊称をつけて書く。ただし、目上の人の場合は書かないのが普通だ。

次は、連名の時にどうするかである。会社では同僚や上司にお祝いを贈る場合が多いので、これは知っておいた方がよいだろう。こっちが知らなくでも、相手側が知っている場合は恥をかくことになるので要注意だ。

通常は2~3人で贈る場合を考えているので、水引の下の部分に以下のように書く。

①一番右が中央になる(中央から書くということだ)

②目上の人を右にして、左側に順番に書いていく

では、役職が上の人がいた場合はどうするのかといえば、上の役職の人を中央に書けばいいのだ。では、さらに同位の役職の人がいた場合はどうするか?困ったね。こういう場合は、基本的に50音順を採用するのが普通だ。ただし、人間関係の問題で差し替えた方がいいと思えば、その場の判断で書くしかない。難しい問題だ。

一応、表書きの人数は3人までが原則なので、3人以上になった場合は次回に説明しよう。以下は、今回の書き方の参考例だ。