2012年11月30日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月30日11:21Comment(0)

子供ができたら(その1)

結婚して落ち着いたと思ったら、次の課題が目白押しだ。赤ん坊の誕生である。妊娠5か月頃には安産を祝って腹帯をしめる慣わしがある。通常、妊婦の実家から熨斗と蝶結びの水引を掛け「祝いの帯」「壽」の表書きをつけて贈る。腹帯以外のものを贈る時は「御祝」「壽」「戌」とする。

出産には「御祝」「御出産祝」の表書きで、熨斗をつけ、水引は紅白の蝶結びとするのが一般的だ。なお、病院に御礼をする時には「御礼」「薄謝」の表書きで熨斗をつけ紅白の水引をつける。

命名は生まれてから3日~14日にしないと災難に遭うという迷信?があるのでお七夜の日に命名することが多いようだ。本式にする場合は、奉書紙を横半分に折り、折り目を下にしてさらに縦を3等分して書く。

右側の桝には「命名」を大きく書く。続いて真ん中の桝の右側に「父親の名前と続柄(長男とか長女)」を書き、真ん中あたりに赤ん坊の名を書く。「左側には生年月日生」と書く。さらに左側の桝には「命名日」と「命名者」を書く。左、右の順に折りこみ、上包みをして、「命名」と表書きをする。

略式では、半紙を用い、父親の姓名と続柄、「命名」と赤ん坊の名、生年月日と順に書く。もっと略式で後々まで飾っておきたい時には、白の色紙に「命名」と「赤ん坊の名」を真ん中に書くこともある。

命名書は三方(さんぽう)にのせ、神棚や仏壇の前にお供えする。お七夜の席でお披露目し、その後は神棚や壁の目立つところに貼り、3週間後へその緒と一緒に大事に保管するようである。最近は仏壇や神棚のない家も増えているので、日当たりのよい場所の鴨居の上ぐらいの位置に貼ればいいのではないかと思う。鴨居もなければ、目線より高い位置のこれはと思うところに貼ればよいだろう。トイレとか風呂場とか不浄なところは避けた方が無難だ。

名付け親がある場合は「命名御礼」の表書きで熨斗と紅白の水引蝶結びで御礼とする。自分たちで命名した場合は必要ない。当たり前である。最近は新聞や本はもちろん、インターネットで調べて命名する人も増えているようだ。子供からすれば、自分の名前を書くときにはできるだけ画数の少ない名前にしてほしいと思うようだ。しかし、親はそんなことより、立派な綺麗な名前にしたいと思っているので、自然と画数が増えたり、外国の名前のようなものがつけられる傾向にある。

時代と共に風習も名前も変わっていくので、それに合わせていくしかない。時代に取り残されれば、誰にも相手にされなくなる。いつでも、平常心、平常心。

出産には「御祝」「御出産祝」の表書きで、熨斗をつけ、水引は紅白の蝶結びとするのが一般的だ。なお、病院に御礼をする時には「御礼」「薄謝」の表書きで熨斗をつけ紅白の水引をつける。

命名は生まれてから3日~14日にしないと災難に遭うという迷信?があるのでお七夜の日に命名することが多いようだ。本式にする場合は、奉書紙を横半分に折り、折り目を下にしてさらに縦を3等分して書く。

右側の桝には「命名」を大きく書く。続いて真ん中の桝の右側に「父親の名前と続柄(長男とか長女)」を書き、真ん中あたりに赤ん坊の名を書く。「左側には生年月日生」と書く。さらに左側の桝には「命名日」と「命名者」を書く。左、右の順に折りこみ、上包みをして、「命名」と表書きをする。

略式では、半紙を用い、父親の姓名と続柄、「命名」と赤ん坊の名、生年月日と順に書く。もっと略式で後々まで飾っておきたい時には、白の色紙に「命名」と「赤ん坊の名」を真ん中に書くこともある。

命名書は三方(さんぽう)にのせ、神棚や仏壇の前にお供えする。お七夜の席でお披露目し、その後は神棚や壁の目立つところに貼り、3週間後へその緒と一緒に大事に保管するようである。最近は仏壇や神棚のない家も増えているので、日当たりのよい場所の鴨居の上ぐらいの位置に貼ればいいのではないかと思う。鴨居もなければ、目線より高い位置のこれはと思うところに貼ればよいだろう。トイレとか風呂場とか不浄なところは避けた方が無難だ。

名付け親がある場合は「命名御礼」の表書きで熨斗と紅白の水引蝶結びで御礼とする。自分たちで命名した場合は必要ない。当たり前である。最近は新聞や本はもちろん、インターネットで調べて命名する人も増えているようだ。子供からすれば、自分の名前を書くときにはできるだけ画数の少ない名前にしてほしいと思うようだ。しかし、親はそんなことより、立派な綺麗な名前にしたいと思っているので、自然と画数が増えたり、外国の名前のようなものがつけられる傾向にある。

時代と共に風習も名前も変わっていくので、それに合わせていくしかない。時代に取り残されれば、誰にも相手にされなくなる。いつでも、平常心、平常心。

2012年11月29日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月29日11:30Comment(0)

結婚にまつわる書き物の表書き

熨斗袋および熨斗紙の表書きについて説明しよう。まずは、人生最大の吉事である「結婚」から。

最近は、入籍だけして、「結婚式」や「披露宴」を行わない人も増えてきたので、熨斗を書かないという場合が出てきた。これも時の流れなので何とも言えない。

一応、結婚の慣例の書き方を紹介すると、まずは「結納(ゆいのう)」があるので、男性側から「御帯料」または「小袖料」と呼ばれる結納金の表書きがある。この際に「目録」を書く。女性側からは「御袴料」である。この際には「受書」を書く。『結婚礼法 しきたりと心得』、藤田梅雄著(文研出版)によると、高松では旧来は「茂久録(もくろく)」と「御受(おうけ)」と書いていたようだ。

荷物送りには「御祝儀」、手土産には「壽」と書くのが一般的だ。

結婚のお祝いは、「壽」「御祝」「御結婚御祝」と吉数で書くが、「祝御結婚」と4文字になる時には縁起を気にする人がいるので、「祝」の文字を大きく書けばいいと言われている。

結婚式の諸費用にも表書きが必要になる。一般的には「御礼」あるいは「壽」で賄える。遠方の方、または必要な方に交通費を出す場合は「御車代」か「御車料」と書く。

結婚式の様式、すなわち「神前結婚」なのか「教会結婚」なのか「仏式結婚」なのか、それとも「人前式」なのかで御礼は表書きが違う。神社には「初穂料(はつほりょう)」または「玉串料(たまぐしりょう)」、キリスト教会には「献金」、お寺には「壽」、あるいは一括りにして「挙式料」と書く。もちろん、地方によって別の書き方もあるので、その場合はそれに準ずる。

仲人を立てている場合は「壽」「御酒希料」「御車代」などを用意するので、それの表書きが必要だ。

さらに、結婚式のお返しは旧姓を添えて「内祝」と書く。近所に結婚の挨拶として配る品には「壽」と書けばよい。最近は何事も省略されてきているので、相手方とも話し合って必要なもののみを用意すれば問題ない。

最近は、入籍だけして、「結婚式」や「披露宴」を行わない人も増えてきたので、熨斗を書かないという場合が出てきた。これも時の流れなので何とも言えない。

一応、結婚の慣例の書き方を紹介すると、まずは「結納(ゆいのう)」があるので、男性側から「御帯料」または「小袖料」と呼ばれる結納金の表書きがある。この際に「目録」を書く。女性側からは「御袴料」である。この際には「受書」を書く。『結婚礼法 しきたりと心得』、藤田梅雄著(文研出版)によると、高松では旧来は「茂久録(もくろく)」と「御受(おうけ)」と書いていたようだ。

荷物送りには「御祝儀」、手土産には「壽」と書くのが一般的だ。

結婚のお祝いは、「壽」「御祝」「御結婚御祝」と吉数で書くが、「祝御結婚」と4文字になる時には縁起を気にする人がいるので、「祝」の文字を大きく書けばいいと言われている。

結婚式の諸費用にも表書きが必要になる。一般的には「御礼」あるいは「壽」で賄える。遠方の方、または必要な方に交通費を出す場合は「御車代」か「御車料」と書く。

結婚式の様式、すなわち「神前結婚」なのか「教会結婚」なのか「仏式結婚」なのか、それとも「人前式」なのかで御礼は表書きが違う。神社には「初穂料(はつほりょう)」または「玉串料(たまぐしりょう)」、キリスト教会には「献金」、お寺には「壽」、あるいは一括りにして「挙式料」と書く。もちろん、地方によって別の書き方もあるので、その場合はそれに準ずる。

仲人を立てている場合は「壽」「御酒希料」「御車代」などを用意するので、それの表書きが必要だ。

さらに、結婚式のお返しは旧姓を添えて「内祝」と書く。近所に結婚の挨拶として配る品には「壽」と書けばよい。最近は何事も省略されてきているので、相手方とも話し合って必要なもののみを用意すれば問題ない。

2012年11月26日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月26日11:55Comment(0)

弔事の時の書き方

慶事における熨斗の書き方については前回まででほぼ出尽くしたと思う。次は弔事における熨斗について説明しよう。冠婚葬祭では「お金」に足が付いているのかと思う程あっという間に出費がかさむ。人の結婚式ばっかり出て出費がかさみ、さらに知り合いや身内の葬儀が続いて出費がかさんでもういい加減にしてくれと悲鳴を上げている人もいるだろう。「降れば土砂降り」の諺ではないが、まあ、人生そんな時もある。

さて、弔事における熨斗袋の基本は「熨斗(のし)」を付けないことである。水引は白黒が一般的。他に白銀、双銀、白黄がある。色の濃い方が右側にくる。法事などは白黄の熨斗袋が一般的だ。結び方は忌事が「二度とない」ことを願って「結び切り」とする。

また、忘れてはならないのが「薄墨」で書くことである。この時、慶事の時と同じで「タイトル部」を大きく書くか「姓名部」を大きく書くかは地方によって異なるので要注意。出来るなら、どう書いてほしいかを先に尋ねておいた方がよい。「白封筒」で出す場合もあるだろうが、書き方は同じである。ただ文字位置の見当はつけにくいので、位置ずれしないように注意して書くこと。

「中包み」の書き方は、表(おもて)の中央の上から「一、金 二万円也」という風に書く。省略形では「金 二万円」になる。古式(こしき)に則って書くと「一、金 弐萬圓也」となる。金銭の数字は「漢数字」を使うのが普通だ。そして、上に「余白」があるよりは、下に余白が余る方が配置がきれいだ。別に拘る必要はないのだが、相手がそうした書き方の風習に拘っているところはそれに従う。

裏(うら)は左側の下部に「住所」と「姓名」を2行で書く。アパートとか住所が長い場合は3行になっても問題ない。あらかじめ住所記入欄がある場合はそれに従う。なお、最近は熨斗袋と一緒に「住所氏名を書いた短冊」を別に書いて添付するようになっているところが多い。だからといって、省略していいものではないと覚えておこう。

次回は慶事・弔事の時の熨斗袋の表題部について説明しようと思う。

さて、弔事における熨斗袋の基本は「熨斗(のし)」を付けないことである。水引は白黒が一般的。他に白銀、双銀、白黄がある。色の濃い方が右側にくる。法事などは白黄の熨斗袋が一般的だ。結び方は忌事が「二度とない」ことを願って「結び切り」とする。

また、忘れてはならないのが「薄墨」で書くことである。この時、慶事の時と同じで「タイトル部」を大きく書くか「姓名部」を大きく書くかは地方によって異なるので要注意。出来るなら、どう書いてほしいかを先に尋ねておいた方がよい。「白封筒」で出す場合もあるだろうが、書き方は同じである。ただ文字位置の見当はつけにくいので、位置ずれしないように注意して書くこと。

「中包み」の書き方は、表(おもて)の中央の上から「一、金 二万円也」という風に書く。省略形では「金 二万円」になる。古式(こしき)に則って書くと「一、金 弐萬圓也」となる。金銭の数字は「漢数字」を使うのが普通だ。そして、上に「余白」があるよりは、下に余白が余る方が配置がきれいだ。別に拘る必要はないのだが、相手がそうした書き方の風習に拘っているところはそれに従う。

裏(うら)は左側の下部に「住所」と「姓名」を2行で書く。アパートとか住所が長い場合は3行になっても問題ない。あらかじめ住所記入欄がある場合はそれに従う。なお、最近は熨斗袋と一緒に「住所氏名を書いた短冊」を別に書いて添付するようになっているところが多い。だからといって、省略していいものではないと覚えておこう。

次回は慶事・弔事の時の熨斗袋の表題部について説明しようと思う。

2012年11月25日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月25日14:24Comment(0)

短冊を使う

前回までの熨斗袋の書き方は、直書き(じかがき)のパターンだった。では、添付されている短冊とか名刺を貼る時はどうすればいいのだろう?

「短冊(熨斗の高さで幅の狭い長方形の奉書紙)」を使うのは、熨斗紙本体に凸凹があり、墨で書きにくい場合や「飾り結びの水引」が邪魔で書きにくい時である。注意しなければいけないのは、字が隠れてしまわないこともあるが、決して「糊貼り」を忘れないことである。水引に挟んだ程度では、短冊が抜け落ちてしまって、誰のものか分からなくなってしまう。内袋に住所などを書いている場合はまだ救いがあるが、金額だけを書いている場合などは救いようがない。誰のものかわからないので、あなたは御祝いを出していない「非常識な人」と思われるかもしれない。ご用心、ご用心。

たまに見かけるのが、「名刺」を貼りつけている熨斗袋である。これは会社の代表として贈る場合で、熨斗袋の左下に糊貼りする。ただし、これは略式なので、できるだけ避けたい。書く手間を惜しんだと思われるからである。

なお、慶事の熨斗袋ではないが、よく「御見舞」を書くことがある。この場合の注意点は、熨斗袋に水引は構わないが、「熨斗」は付けないということだ。熨斗(のし)は本来はアワビを伸ばしたものなので

病気を「のばす」という意味に受けとられるからだ。ただ、場所によっては、早く全快することを祈って熨斗つき紅白の水引を用いることもあるようなので、「郷に入れば郷に従え」の精神で対応する。

水引は二度と繰り返さないように、水引は「結びきり」にし、 品物を贈る場合は、「白赤の結びきり」の熨斗紙を使うか、「御見舞」と書いた短冊を添える。

水引も熨斗もなく、ただ単に「御見舞」と書くのは略式で、その地方で通用するのならそれでも問題はない。

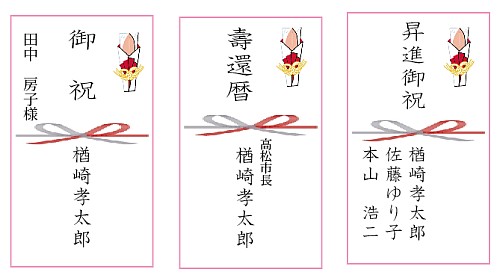

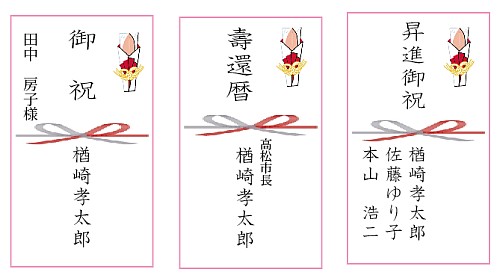

分かりやすくするために、短冊を使った多人数での書き方と御見舞の書き方を下図に示す。

「短冊(熨斗の高さで幅の狭い長方形の奉書紙)」を使うのは、熨斗紙本体に凸凹があり、墨で書きにくい場合や「飾り結びの水引」が邪魔で書きにくい時である。注意しなければいけないのは、字が隠れてしまわないこともあるが、決して「糊貼り」を忘れないことである。水引に挟んだ程度では、短冊が抜け落ちてしまって、誰のものか分からなくなってしまう。内袋に住所などを書いている場合はまだ救いがあるが、金額だけを書いている場合などは救いようがない。誰のものかわからないので、あなたは御祝いを出していない「非常識な人」と思われるかもしれない。ご用心、ご用心。

たまに見かけるのが、「名刺」を貼りつけている熨斗袋である。これは会社の代表として贈る場合で、熨斗袋の左下に糊貼りする。ただし、これは略式なので、できるだけ避けたい。書く手間を惜しんだと思われるからである。

なお、慶事の熨斗袋ではないが、よく「御見舞」を書くことがある。この場合の注意点は、熨斗袋に水引は構わないが、「熨斗」は付けないということだ。熨斗(のし)は本来はアワビを伸ばしたものなので

病気を「のばす」という意味に受けとられるからだ。ただ、場所によっては、早く全快することを祈って熨斗つき紅白の水引を用いることもあるようなので、「郷に入れば郷に従え」の精神で対応する。

水引は二度と繰り返さないように、水引は「結びきり」にし、 品物を贈る場合は、「白赤の結びきり」の熨斗紙を使うか、「御見舞」と書いた短冊を添える。

水引も熨斗もなく、ただ単に「御見舞」と書くのは略式で、その地方で通用するのならそれでも問題はない。

分かりやすくするために、短冊を使った多人数での書き方と御見舞の書き方を下図に示す。

2012年11月22日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月22日16:56Comment(0)

吉数とは何?

熨斗袋に連名で書く場合の問題点がよく指摘される。つまり、2~3人の時には書くのは全然問題ないのだが、4人の場合はどうかというものである。この3人までというのはどうも「吉数(きちすう)」を意識してそうしているらしい。それは、一体何なのか?というと、こういうことらしい。

一般的に慶事には「奇数(きすう)」、弔事には「偶数(ぐうすう)」を使うのように言われているが、本当にそうだろうか?例えば、吉事に最も縁があるのは神社である。その神社に奉納する喜捨とか御神酒や御供えの数はどうなっているかを思い出してみよう。

新年に神社にお参りに行くと御神酒がずらりと並べられている。それぞれ寄進した人の名前入りである。1本のもの、2本のもの、3本のものがある。あれっ!「2」は偶数なので吉数はおかしいな?ここで、吉数というものは例外があるか、もしくは吉数は奇数と思っていること自体が間違いなのではないかと気づくわけだ。気づかないで頑固に思い込んでいる人もたまにいるが。

祝儀において包むお金は「偶数」でも「奇数」でもない。吉数という特別な単位を使う。冠婚葬祭で使う吉数は「一」「二」「三」「五」「十」の5つである。「七」とか「八」は祝儀では使わない。じゃあ「8万円」包みたい時はどうすればよいのか?「5万円」と「3万円」に分けて別に包むのだ。

さらに、物や金銭以外に表書きに書く「文字数」にこだわる人もいて、慶事には偶数は絶対ダメだと受け付けない。例えば、前回の「還暦」のお祝いに「還暦御祝」とは絶対に認められないのだ。「壽還暦」のように奇数でなければダメなのだ。こだわりのある人には、世の常でそれなりの対応をしなければ納得してもらえない。

偶数は「別れる。切れる」という意味に解釈され、奇数は「割り切れない」という意味に解釈されるので偶数は弔事に、奇数は慶事に用いられるようになったという。なお、結婚式には奇数で臨まないと、後で気まずい思いをしてしまうので要注意。各所に日本の「言霊(ことだま)信仰」が生き残っているのである。

ただし、冠婚葬祭で、4・と9は4(死)と9(苦)を意味するので避けた方がよいと言われている。これは病室でも普通のホテルの部屋番号、アパートの部屋番号でも、気にする人は「絶対嫌だ」というようだ。6も忌み嫌われる数で、海外でも6は不吉な数とされている。

一方、8は八方広がりで普通の慶事に用いても問題ない数となっているようだ。それ以外の数は奇数偶数は関係ないようなので、あまり神経質になる必要はない。なお、数字については日本古来の数霊(かずたま)なる学問があるそうなので興味のある方は調べてみるとよい。

最後になってしまったが、連名が3人以上の時の答えを書こう。大勢で贈る時は、代表者の名前を中央に書き、左脇に小さく「外一同」とか「有志一同」などと書くのが普通だ。全員の名前は半紙を折って書くか、奉書紙を折って書き、中包みに入れるようにする。この時の順番も、職位の高い順から始めて、あとは50音順にした方が問題がないようだ。ただし、用紙を縦長に使う時(2段組)には、上段を右から左に書いていき、下段に降りてまた右から左に書いていくのが一応の決まりだ。会社によって、書き方を決めている時にはそれに従う。

表書きを「略式」として書くときには中央に1行書きで「○○課 有志一同」とか「職員 有志一同」などと書くようだ。私も会社員だった頃、このように略式で書いていた。知らないとずっと略式で書いてしまうので要注意だ。

一般的に慶事には「奇数(きすう)」、弔事には「偶数(ぐうすう)」を使うのように言われているが、本当にそうだろうか?例えば、吉事に最も縁があるのは神社である。その神社に奉納する喜捨とか御神酒や御供えの数はどうなっているかを思い出してみよう。

新年に神社にお参りに行くと御神酒がずらりと並べられている。それぞれ寄進した人の名前入りである。1本のもの、2本のもの、3本のものがある。あれっ!「2」は偶数なので吉数はおかしいな?ここで、吉数というものは例外があるか、もしくは吉数は奇数と思っていること自体が間違いなのではないかと気づくわけだ。気づかないで頑固に思い込んでいる人もたまにいるが。

祝儀において包むお金は「偶数」でも「奇数」でもない。吉数という特別な単位を使う。冠婚葬祭で使う吉数は「一」「二」「三」「五」「十」の5つである。「七」とか「八」は祝儀では使わない。じゃあ「8万円」包みたい時はどうすればよいのか?「5万円」と「3万円」に分けて別に包むのだ。

さらに、物や金銭以外に表書きに書く「文字数」にこだわる人もいて、慶事には偶数は絶対ダメだと受け付けない。例えば、前回の「還暦」のお祝いに「還暦御祝」とは絶対に認められないのだ。「壽還暦」のように奇数でなければダメなのだ。こだわりのある人には、世の常でそれなりの対応をしなければ納得してもらえない。

偶数は「別れる。切れる」という意味に解釈され、奇数は「割り切れない」という意味に解釈されるので偶数は弔事に、奇数は慶事に用いられるようになったという。なお、結婚式には奇数で臨まないと、後で気まずい思いをしてしまうので要注意。各所に日本の「言霊(ことだま)信仰」が生き残っているのである。

ただし、冠婚葬祭で、4・と9は4(死)と9(苦)を意味するので避けた方がよいと言われている。これは病室でも普通のホテルの部屋番号、アパートの部屋番号でも、気にする人は「絶対嫌だ」というようだ。6も忌み嫌われる数で、海外でも6は不吉な数とされている。

一方、8は八方広がりで普通の慶事に用いても問題ない数となっているようだ。それ以外の数は奇数偶数は関係ないようなので、あまり神経質になる必要はない。なお、数字については日本古来の数霊(かずたま)なる学問があるそうなので興味のある方は調べてみるとよい。

最後になってしまったが、連名が3人以上の時の答えを書こう。大勢で贈る時は、代表者の名前を中央に書き、左脇に小さく「外一同」とか「有志一同」などと書くのが普通だ。全員の名前は半紙を折って書くか、奉書紙を折って書き、中包みに入れるようにする。この時の順番も、職位の高い順から始めて、あとは50音順にした方が問題がないようだ。ただし、用紙を縦長に使う時(2段組)には、上段を右から左に書いていき、下段に降りてまた右から左に書いていくのが一応の決まりだ。会社によって、書き方を決めている時にはそれに従う。

表書きを「略式」として書くときには中央に1行書きで「○○課 有志一同」とか「職員 有志一同」などと書くようだ。私も会社員だった頃、このように略式で書いていた。知らないとずっと略式で書いてしまうので要注意だ。

2012年11月21日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月21日10:39Comment(0)

熨斗袋の表書き(慶事)

慶事の時の熨斗袋の表書きはどうすればいいかということから始めよう。前回にも書いたことだが、基本的には水引きの上下に分けてタイトルと名前を書けばよい。通常は上の部分(タイトル部)が大きく太く、下の部分(姓名部)は少し小さ目に書くのが普通だが、一部地方によっては逆になっているところもある。私は辻清玄の名で筆耕(祝辞や熨斗や宛名書き、賞状などを代書すること)の仕事もしているので、以前そのような熨斗袋を書いたことがある。人から聞いたところでは、香川県では西讃と東讃の一部の地方にそのような慣習があるとのことだ。

さて、慶事の墨は漆黒の濃墨を用いる。筆ペンで書く場合は普通のもので構わない。間違っても薄墨のもので代用しないこと。なお、濃墨を用いる理由は熨斗袋に滲みが出ないようにすることでもある。

文字の種類は原則「正楷書」で、行書、草書は避ける。とはいうものの、現在出回っている熨斗袋に印刷されている文字は楷書もあるが、行書が多い。これは、現代日本人が書道から遠ざかり、本来は速や書き用に用いられた文字がカッコいいと感じるようになったからだと思われる。つまり、需要が多かったということだ。

肩書を入れる場合は、姓名を中央に書いて、その右肩に(肩書なので)小さ目に役職を書く。特定の誰かを指定して贈るときは、水引の上の欄の右上に尊称をつけて書く。ただし、目上の人の場合は書かないのが普通だ。

次は、連名の時にどうするかである。会社では同僚や上司にお祝いを贈る場合が多いので、これは知っておいた方がよいだろう。こっちが知らなくでも、相手側が知っている場合は恥をかくことになるので要注意だ。

通常は2~3人で贈る場合を考えているので、水引の下の部分に以下のように書く。

①一番右が中央になる(中央から書くということだ)

②目上の人を右にして、左側に順番に書いていく

では、役職が上の人がいた場合はどうするのかといえば、上の役職の人を中央に書けばいいのだ。では、さらに同位の役職の人がいた場合はどうするか?困ったね。こういう場合は、基本的に50音順を採用するのが普通だ。ただし、人間関係の問題で差し替えた方がいいと思えば、その場の判断で書くしかない。難しい問題だ。

一応、表書きの人数は3人までが原則なので、3人以上になった場合は次回に説明しよう。以下は、今回の書き方の参考例だ。

さて、慶事の墨は漆黒の濃墨を用いる。筆ペンで書く場合は普通のもので構わない。間違っても薄墨のもので代用しないこと。なお、濃墨を用いる理由は熨斗袋に滲みが出ないようにすることでもある。

文字の種類は原則「正楷書」で、行書、草書は避ける。とはいうものの、現在出回っている熨斗袋に印刷されている文字は楷書もあるが、行書が多い。これは、現代日本人が書道から遠ざかり、本来は速や書き用に用いられた文字がカッコいいと感じるようになったからだと思われる。つまり、需要が多かったということだ。

肩書を入れる場合は、姓名を中央に書いて、その右肩に(肩書なので)小さ目に役職を書く。特定の誰かを指定して贈るときは、水引の上の欄の右上に尊称をつけて書く。ただし、目上の人の場合は書かないのが普通だ。

次は、連名の時にどうするかである。会社では同僚や上司にお祝いを贈る場合が多いので、これは知っておいた方がよいだろう。こっちが知らなくでも、相手側が知っている場合は恥をかくことになるので要注意だ。

通常は2~3人で贈る場合を考えているので、水引の下の部分に以下のように書く。

①一番右が中央になる(中央から書くということだ)

②目上の人を右にして、左側に順番に書いていく

では、役職が上の人がいた場合はどうするのかといえば、上の役職の人を中央に書けばいいのだ。では、さらに同位の役職の人がいた場合はどうするか?困ったね。こういう場合は、基本的に50音順を採用するのが普通だ。ただし、人間関係の問題で差し替えた方がいいと思えば、その場の判断で書くしかない。難しい問題だ。

一応、表書きの人数は3人までが原則なので、3人以上になった場合は次回に説明しよう。以下は、今回の書き方の参考例だ。

2012年11月19日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月19日11:37Comment(0)

熨斗って何だろう

熨斗袋(のしぶくろ)を書くとき、どう書けばいいのか迷う人が多い。と言っても書く内容が分からないという人は別にして、どのくらいの大きさで書けばいいかとか、あるいは連名にする時にどうすればいいか、宛名を入れる時にどうするかとかという迷いがほとんどだ。

一般には「熨斗袋」全般をお金を包む袋という意味で「金封(たとう)」と言う。この熨斗袋にお祝いや不祝儀の決まり文句を書いて袱紗(ふくさ)に包んで持って行くのが今までの習わしだった。袱紗の色は赤系統の明るいものを慶事に、紺や紫のものを弔事に用いる。

熨斗というのはのし鮑(あわび)のことで、干して伸ばすと長く伸びるためにお祝い事では縁起物として用いられてきたものだ。熨斗には真、行、草、蝶花形、飾り熨斗などがあり、真、飾り熨斗は結婚式によく用いられる。市販のものはほとんどは蝶花形と飾り熨斗である。

まずは、祝儀関係の書き方だが、「水引き(赤と白の紙縒りをのりで固めたもの)」を上下の境として書くのが普通だ。通常はタイトルにあたる御祝いとか、御礼とかいう文字を上に大きく書いて、下に自分の名前を少し小さ目に書く。ただ、これは一般的な場合で、地方によっては名前の方を大きく書く習慣の所もある。誰がお金を出しているかをはっきりさせているわけだ。善い悪いの問題ではないので、郷に入れば郷に従えでいくしかない。(*最初の疑問に答える書き方は次回に)

なお、水引は中国の明の時代の交易で荷物箱に紅白の紐(縄)が付けられていたことに由来するものである。それ以降の日本の贈答品にもお祝い事には紅白の紐をつける習わしになったという。何事も調べてみないと分からないものだ。

水引にも種類があり、決まり事がある。結婚、慶事一般には白赤、金赤、金銀を用い、奇数の本数で束にする。市販のものは大半が5筋なので、弔事の際は1本抜いておくのが正しいという。拘ればきりがない。ほどほどに。

結び方には2種類あり、「結び切り」は結婚を例外として弔事関係に、「蝶結び」は慶事に用いられる。前者にはこま結び、、あわび結び、飾り結びなどがあり、後者にはものなわ結びがある。

一般には「熨斗袋」全般をお金を包む袋という意味で「金封(たとう)」と言う。この熨斗袋にお祝いや不祝儀の決まり文句を書いて袱紗(ふくさ)に包んで持って行くのが今までの習わしだった。袱紗の色は赤系統の明るいものを慶事に、紺や紫のものを弔事に用いる。

熨斗というのはのし鮑(あわび)のことで、干して伸ばすと長く伸びるためにお祝い事では縁起物として用いられてきたものだ。熨斗には真、行、草、蝶花形、飾り熨斗などがあり、真、飾り熨斗は結婚式によく用いられる。市販のものはほとんどは蝶花形と飾り熨斗である。

まずは、祝儀関係の書き方だが、「水引き(赤と白の紙縒りをのりで固めたもの)」を上下の境として書くのが普通だ。通常はタイトルにあたる御祝いとか、御礼とかいう文字を上に大きく書いて、下に自分の名前を少し小さ目に書く。ただ、これは一般的な場合で、地方によっては名前の方を大きく書く習慣の所もある。誰がお金を出しているかをはっきりさせているわけだ。善い悪いの問題ではないので、郷に入れば郷に従えでいくしかない。(*最初の疑問に答える書き方は次回に)

なお、水引は中国の明の時代の交易で荷物箱に紅白の紐(縄)が付けられていたことに由来するものである。それ以降の日本の贈答品にもお祝い事には紅白の紐をつける習わしになったという。何事も調べてみないと分からないものだ。

水引にも種類があり、決まり事がある。結婚、慶事一般には白赤、金赤、金銀を用い、奇数の本数で束にする。市販のものは大半が5筋なので、弔事の際は1本抜いておくのが正しいという。拘ればきりがない。ほどほどに。

結び方には2種類あり、「結び切り」は結婚を例外として弔事関係に、「蝶結び」は慶事に用いられる。前者にはこま結び、、あわび結び、飾り結びなどがあり、後者にはものなわ結びがある。

2012年11月17日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月17日10:17Comment(0)

祝儀・不祝儀は絶対

人生は「冠婚葬祭」の連続である。生まれた時には「出産祝い」、「誕生祝い」、そして学校へ行くようになったら「入学祝い」、会社に就職したら「就職祝い」、友人が結婚したら「結婚祝い」、家を建てたら「新築祝い」、60歳になったら「還暦祝い」と続く。

これは「祝儀」の代表的なものだ。「不祝儀」は葬儀や法事など突発的に起こるものと、定期的に発生するものがある。

これ以外に、日常のお付き合いで「お中元」とか「お歳暮」、「暑中見舞い」やら「年賀状」といったものも定期的に必要になる。厭世的(えんせいてき)な生活をしているのでない限り、これらは避けられないものだろう。

さて、このような冠婚葬祭に随伴してくるのが「熨斗・熨斗袋」だったり、「ハガキ」だったり、「奉書」だったり、「芳名帳」だったりするわけである。自分以外に書く人がいれば、その人に任せてしまえば全然問題ないはずであるが、緊急時にはそれも間に合わない。

従って、自分でそれを書くわけだが、どうもそれらには仕様があり、ただ思いつきで書いたのではいけないようだというのが何となく分かってくる。それで、これだけでも人に見せられるものを書きたいと思いスクールに通いだすというのが一般的なパターンのようだ。字の上達というのはそのおまけぐらいにおもっているのだ。一点豪華主義とでもいった方が分かりやすいかもしれない。

特に頻繁に必要なのが、「御霊前」とか「御香料」、「御悔み」、「御布施」などの葬儀に関わるものだ。年をとっていようがなかろうが、死は突然にやってくる。まさしく、「朝の紅顔、夕べの骸骨である」。熨斗袋の表書きをするのだが、これは通常「筆書き」になっている。もちろん、印刷の御霊前などの文字がついているのでそれを貼れば済む。ただ自分の名前は書かないといけない。

字を習いたいという人の大半が「住所氏名だけでも筆書きしたい」というものである。だから、「理論とか何とかややこしいものはいいので、そこだけお願いします」と言ってくる人が絶えないのである。だが、考えてみてほしい。人生はバランスである。そこだけ良くなるなどということはありえないのである。

もちろん、書家になるのではないのだから、あらゆることを知る必要はないが、字の上達のための基本的事項は学ばないとどうしようもない。学びのないところに進歩もないのは世の習いである。

これは「祝儀」の代表的なものだ。「不祝儀」は葬儀や法事など突発的に起こるものと、定期的に発生するものがある。

これ以外に、日常のお付き合いで「お中元」とか「お歳暮」、「暑中見舞い」やら「年賀状」といったものも定期的に必要になる。厭世的(えんせいてき)な生活をしているのでない限り、これらは避けられないものだろう。

さて、このような冠婚葬祭に随伴してくるのが「熨斗・熨斗袋」だったり、「ハガキ」だったり、「奉書」だったり、「芳名帳」だったりするわけである。自分以外に書く人がいれば、その人に任せてしまえば全然問題ないはずであるが、緊急時にはそれも間に合わない。

従って、自分でそれを書くわけだが、どうもそれらには仕様があり、ただ思いつきで書いたのではいけないようだというのが何となく分かってくる。それで、これだけでも人に見せられるものを書きたいと思いスクールに通いだすというのが一般的なパターンのようだ。字の上達というのはそのおまけぐらいにおもっているのだ。一点豪華主義とでもいった方が分かりやすいかもしれない。

特に頻繁に必要なのが、「御霊前」とか「御香料」、「御悔み」、「御布施」などの葬儀に関わるものだ。年をとっていようがなかろうが、死は突然にやってくる。まさしく、「朝の紅顔、夕べの骸骨である」。熨斗袋の表書きをするのだが、これは通常「筆書き」になっている。もちろん、印刷の御霊前などの文字がついているのでそれを貼れば済む。ただ自分の名前は書かないといけない。

字を習いたいという人の大半が「住所氏名だけでも筆書きしたい」というものである。だから、「理論とか何とかややこしいものはいいので、そこだけお願いします」と言ってくる人が絶えないのである。だが、考えてみてほしい。人生はバランスである。そこだけ良くなるなどということはありえないのである。

もちろん、書家になるのではないのだから、あらゆることを知る必要はないが、字の上達のための基本的事項は学ばないとどうしようもない。学びのないところに進歩もないのは世の習いである。

2012年11月16日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月16日09:43Comment(0)

横書きをきれいに見せる

縦書きの仕様は前回の通りであるので、今回は横書きの仕様を考えてみよう。横書きの場合は、縦書きとは違っている。何が違うかというと、揃え方が違うのである。

縦書きの場合は「中心線」に合わせて文字を書いていけば、それで充分である。それ以外の書き方がないからだ。しかし、横書きの場合はそれ以外の書き方が存在する。すなわち、下線に合わせて文字を書く方法である。ただし、上線に合わせて文字を書く方法はない。下図を見てもらおう。

まず中心に揃える場合だが、この方法を使うと高さが上下に凸凹する。それは文字の大きさの関係なので仕方がないし、それはそれできれいに見えるものなのだ。「いやいや、全然そうは見えない」という人は完全にワープロに洗脳されている。上下に枠線がある時などは、この方法の方がきれいに見えるはずだ。技術的にはこの書き方の方が、下線に合せるよりは高度になる。

次に、下線に揃える方法だが、これは上方向が凸凹する。それは、かな類を小さく書くためだ。この方が一般的な書き方だろう。(ワープロもこの仕様である)。この時に注意することは、下線に触れないように書くことである。書写検定でも、枠線に文字が触れると減点の対象となる。そんなことはできないという人は、ただただ練習あるのみである。

横書きの場合には縦書きと違った規則がある。規則といっても読みやすさを狙ったものであって、ゆるいものである。そのひとつが、文字間隔を広めに取ることだ。横書きの場合、文字を詰めて書くと非常に読みにくい。そこで文字間隔を広めに取って見やすくするわけである。この時の文字は「横広体」を使った方がさらに見やすくなる。横広体というのは文字の横幅を広くとって扁平気味に書くことをいう。

何事もやってみないと分からないことだらけなので、まずは紙に向かって書いてみることである。そこからしか始まらない。

縦書きの場合は「中心線」に合わせて文字を書いていけば、それで充分である。それ以外の書き方がないからだ。しかし、横書きの場合はそれ以外の書き方が存在する。すなわち、下線に合わせて文字を書く方法である。ただし、上線に合わせて文字を書く方法はない。下図を見てもらおう。

まず中心に揃える場合だが、この方法を使うと高さが上下に凸凹する。それは文字の大きさの関係なので仕方がないし、それはそれできれいに見えるものなのだ。「いやいや、全然そうは見えない」という人は完全にワープロに洗脳されている。上下に枠線がある時などは、この方法の方がきれいに見えるはずだ。技術的にはこの書き方の方が、下線に合せるよりは高度になる。

次に、下線に揃える方法だが、これは上方向が凸凹する。それは、かな類を小さく書くためだ。この方が一般的な書き方だろう。(ワープロもこの仕様である)。この時に注意することは、下線に触れないように書くことである。書写検定でも、枠線に文字が触れると減点の対象となる。そんなことはできないという人は、ただただ練習あるのみである。

横書きの場合には縦書きと違った規則がある。規則といっても読みやすさを狙ったものであって、ゆるいものである。そのひとつが、文字間隔を広めに取ることだ。横書きの場合、文字を詰めて書くと非常に読みにくい。そこで文字間隔を広めに取って見やすくするわけである。この時の文字は「横広体」を使った方がさらに見やすくなる。横広体というのは文字の横幅を広くとって扁平気味に書くことをいう。

何事もやってみないと分からないことだらけなので、まずは紙に向かって書いてみることである。そこからしか始まらない。

2012年11月15日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月15日09:52Comment(0)

左右の文字を揃えると不自然

文字の大きさを決める線を引いて同じ大きさ(字粒)の文字を書いていくという初歩的な練習をすると、だいたいの大きさがつかめてくる。あとは1行に何文字配置するのかという問題だけになる。「幅」と「高さ」が決まっているだけに書ける文字数は限定されている。あまり詰め込みすぎると、縦長の字にはならないし、空けすぎると間の抜けた配置になる。最初は文字の大きさの「○」を書いて文字数を決めるという方法でも構わない。

マス目付の「漢字学習帳」ならば文字数が決まっているので、自分で決定しなくてもいい。しかし、最初はこれでいいのだが、書く文字が安定してきたら、少しまずいことが出てくる。何がまずいのか?

学習帳のマス目というのは等間隔に配置されている。このことが一つの問題なのだ。漢字を書いている時はこれで問題ないことが多い。ところが漢字かな交じり文を練習しだすと不都合なことが起こってくる。

つまり、文字の幅と高さを変えた方が漢字かな交じり文らしいのである。この「等間隔」というのはあくまで活字用の配置なのだ。だから、各列の文字が左右共に揃っているというのは活字はともかく、筆記体ではあまり勧められない書き方なのである。

参考までにひらがなの文字の大きさを変えて左右に配置した図をみてもらおう。このようにひらがなの大きさが小さいのにもかかわらず「左右の文字位置を揃えようとする」人がいる。当然のことだが文字の間隔は不自然に空く。何といっても、この不自然さに気がつかない人がいるのが不思議だ。

書道展などでご覧になればよく分かると思うが、「楷書の漢詩」は別としてもほとんどの書はわざと左右をずらして書いている。この微妙にずれているというのが人間が書くときの息使いなのであって、見る人が自然に感じる筆使いなのである。いわゆる「1/fゆらぎ」というやつである。

最初はマス目に従って書いて、次の段階はそのギブスを外して「目見当(めけんとう)」で書く練習に移る必要がある。まとまりがなくなってきたら、またギブスをはめてみればいいだけの話だ。

マス目付の「漢字学習帳」ならば文字数が決まっているので、自分で決定しなくてもいい。しかし、最初はこれでいいのだが、書く文字が安定してきたら、少しまずいことが出てくる。何がまずいのか?

学習帳のマス目というのは等間隔に配置されている。このことが一つの問題なのだ。漢字を書いている時はこれで問題ないことが多い。ところが漢字かな交じり文を練習しだすと不都合なことが起こってくる。

つまり、文字の幅と高さを変えた方が漢字かな交じり文らしいのである。この「等間隔」というのはあくまで活字用の配置なのだ。だから、各列の文字が左右共に揃っているというのは活字はともかく、筆記体ではあまり勧められない書き方なのである。

参考までにひらがなの文字の大きさを変えて左右に配置した図をみてもらおう。このようにひらがなの大きさが小さいのにもかかわらず「左右の文字位置を揃えようとする」人がいる。当然のことだが文字の間隔は不自然に空く。何といっても、この不自然さに気がつかない人がいるのが不思議だ。

書道展などでご覧になればよく分かると思うが、「楷書の漢詩」は別としてもほとんどの書はわざと左右をずらして書いている。この微妙にずれているというのが人間が書くときの息使いなのであって、見る人が自然に感じる筆使いなのである。いわゆる「1/fゆらぎ」というやつである。

最初はマス目に従って書いて、次の段階はそのギブスを外して「目見当(めけんとう)」で書く練習に移る必要がある。まとまりがなくなってきたら、またギブスをはめてみればいいだけの話だ。

2012年11月14日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月14日12:19Comment(0)

かなのライン

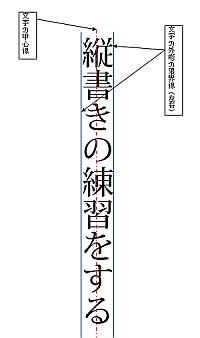

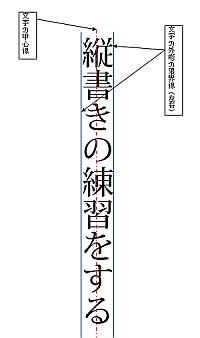

縦書きの不調和を解消する手段として、まず中心線を引いた。すると、文章は真っ直ぐになるのだが、文字が膨れたり、縮まったり、あるいは文字列自体が大きすぎたり、小さすぎたりするようになった。

これを解消するために、外形線を左右に追加した。そうすると、この幅の中に字を収めればよいので字の粒が揃うようになる。そういう効果を狙ったものだ。この技術は、文字配置に厳しい「賞状」などでも使われている。いわゆる割り付けの技術の応用である。

ここでさらに、質問があって「漢字とひらがなは同じ大きさになってしまうのはどうしたらいいんですか?」という。

漢字とひらがなやカタカナは文字の大きさを変えた方が見栄えはよくなるのは常識だ。活字は全部が同じ四角の中に収めて作ってあるので変化はないが、筆記体では不細工に見える。だから、小林龍峰氏などは漢字:10、ひらがな:8、カタカナ:7、数字・ローマ字:6などと区別をして書きなさいという指示を出しているわけである。

以前にも書いたが、人間は厳密に測って文字を書いているわけではないので、漢字を一番大きく書いたら、残りのかな、カナ、ローマ字、数字などはそれより小さく書けばいいのではないかと思う。書いているうちにだいたいのバランスが分かってくるので、それなりに書けるようになるはずだ。

漢字以外のものが書けるようにもう2本線を入れてみよう。下図のように。

線の内側にかなのライン、その外側に漢字のラインを入れているので分かりやすいだろう。ただ、文章は文字の形や配置から多少は右に左に振れるものなのだ。それで自然なのだということが納得できていないと、これでもまだ曲がっているという人が出てくることになる。人間の書く文字の美しさは機械的な並びから来るものではないことをしっかり理解しよう。

これを解消するために、外形線を左右に追加した。そうすると、この幅の中に字を収めればよいので字の粒が揃うようになる。そういう効果を狙ったものだ。この技術は、文字配置に厳しい「賞状」などでも使われている。いわゆる割り付けの技術の応用である。

ここでさらに、質問があって「漢字とひらがなは同じ大きさになってしまうのはどうしたらいいんですか?」という。

漢字とひらがなやカタカナは文字の大きさを変えた方が見栄えはよくなるのは常識だ。活字は全部が同じ四角の中に収めて作ってあるので変化はないが、筆記体では不細工に見える。だから、小林龍峰氏などは漢字:10、ひらがな:8、カタカナ:7、数字・ローマ字:6などと区別をして書きなさいという指示を出しているわけである。

以前にも書いたが、人間は厳密に測って文字を書いているわけではないので、漢字を一番大きく書いたら、残りのかな、カナ、ローマ字、数字などはそれより小さく書けばいいのではないかと思う。書いているうちにだいたいのバランスが分かってくるので、それなりに書けるようになるはずだ。

漢字以外のものが書けるようにもう2本線を入れてみよう。下図のように。

線の内側にかなのライン、その外側に漢字のラインを入れているので分かりやすいだろう。ただ、文章は文字の形や配置から多少は右に左に振れるものなのだ。それで自然なのだということが納得できていないと、これでもまだ曲がっているという人が出てくることになる。人間の書く文字の美しさは機械的な並びから来るものではないことをしっかり理解しよう。

2012年11月13日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月13日09:42Comment(0)

マニュアルは参考程度に

中心線を引いたのに、文字が揃わなかったり、思ったよりも小ぶりな文章になったり、あるいは大ぶりの文章になったりするのを避けることができるのだろうか?「できる」と書いたではないかと言われそうだが、「解決策はある」と書いているのであって「個人にとっての絶対」ではない。

このあたりが理解できないと、「方法さえ知っていれば何でもできる」と勘違いする人をたくさん産んでしまう。いわゆる「マニュアル主義」で、その通りにやれば必ずできると教え込まれている人たちが信じている新興宗教だ。マニュアルは点数でいえば60点(及第点)~80点(上位点)に達するように書かれたものだ。それ以上は、各自の工夫とか才能、性格などが加味されて90点~120点という風になるわけだ。

書道のように実技ができなければ無意味なものは、方法を知っていても活かすことができない場合が多い。たとえば、自転車に初めて乗る人は、マニュアルさえ読んでさえおけば、転倒せずに走れるだろうか?まず、止めを外した自転車自体にうまく乗れないのではないだろうか?そういうことなのである。

だから、聞くだけ聞いて、あるいは読むだけ読んで、全部分かったつもりになっている人は及第点どまりになる可能性が高い。及第点に達している人はまだいい方かもしれない。全く手つかずの人が、先に先に進んでいくことの方が恐ろしい。書のテクニックは、自分で書いてみて、一つ一つ確認していかねばならない。自分には合わないものも出てくるかもしれない。人はそれぞれ体の大きさ、手の大きさ、筆記具の違いなど同じ条件で書いているとは限らないからだ。

さて、今回の主題だが、中心線を書いたのにうまくいかない例をどうするか?の解決策を考えてみよう。実は、線を増やすというのが解決策なのだ。もちろん、初心者や研究者のために考えられた方法なのでいつまでもそれに頼っていては書道にはならない。

線を増やすとはどういうことかというと、中心線以外に外形線の幅を取ってやるのである。これも何を言っているのかわからない人がいるかもしれないので、下図を参考にしてもらおう。詳しい説明は次回に。

このあたりが理解できないと、「方法さえ知っていれば何でもできる」と勘違いする人をたくさん産んでしまう。いわゆる「マニュアル主義」で、その通りにやれば必ずできると教え込まれている人たちが信じている新興宗教だ。マニュアルは点数でいえば60点(及第点)~80点(上位点)に達するように書かれたものだ。それ以上は、各自の工夫とか才能、性格などが加味されて90点~120点という風になるわけだ。

書道のように実技ができなければ無意味なものは、方法を知っていても活かすことができない場合が多い。たとえば、自転車に初めて乗る人は、マニュアルさえ読んでさえおけば、転倒せずに走れるだろうか?まず、止めを外した自転車自体にうまく乗れないのではないだろうか?そういうことなのである。

だから、聞くだけ聞いて、あるいは読むだけ読んで、全部分かったつもりになっている人は及第点どまりになる可能性が高い。及第点に達している人はまだいい方かもしれない。全く手つかずの人が、先に先に進んでいくことの方が恐ろしい。書のテクニックは、自分で書いてみて、一つ一つ確認していかねばならない。自分には合わないものも出てくるかもしれない。人はそれぞれ体の大きさ、手の大きさ、筆記具の違いなど同じ条件で書いているとは限らないからだ。

さて、今回の主題だが、中心線を書いたのにうまくいかない例をどうするか?の解決策を考えてみよう。実は、線を増やすというのが解決策なのだ。もちろん、初心者や研究者のために考えられた方法なのでいつまでもそれに頼っていては書道にはならない。

線を増やすとはどういうことかというと、中心線以外に外形線の幅を取ってやるのである。これも何を言っているのかわからない人がいるかもしれないので、下図を参考にしてもらおう。詳しい説明は次回に。

2012年11月12日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月12日09:51Comment(0)

中心線を引く

真っ直ぐな文章を書くには「線を引けばいい」というのはよく分かると言われる。しかし、線を引いても問題は解決しないことが多いので、何とかしてほしいと要望されることが多い。

線を引いてその上に文章を書いていく上で問題がある?問題とは何だろう?よく話を聞いてみると以下のようなことだと分かった。

①中心線を引いて、その上に書くと確かに真っ直ぐにはなるが、字の粒が揃わない。

②次に続く中心線に囚われて、字が小さくなってしまう傾向がある。

話だけでは分かりにくいので、まず縦に書く場合を例に図解してみよう。

図の右側の例では文字の大きさが本当にバラバラである。中心だけ取った場合に書き慣れていない人は、このように書くことが多い。書き慣れれば、そうでもないのだが、やはりそれはそれで気になるところだろう。

図の左側の例は、初心者でなくても、よく経験するのではないだろうか?「同じ列幅」なのに、文章が全体的に小粒になってしまったり、大粒になってしまったりする。これは最初に書いた文字の大きさの問題の例である。恐いことに「最初の一文字が残りの字の大きさを決めてしまう」のである。それで(A)と(B)の例のように右側と左側の文字の大きさが全く違ってしまうということになる。

これはどうしたら解決できるのか?実はこれも解決策が考えられている。次回はそこから始めよう。

線を引いてその上に文章を書いていく上で問題がある?問題とは何だろう?よく話を聞いてみると以下のようなことだと分かった。

①中心線を引いて、その上に書くと確かに真っ直ぐにはなるが、字の粒が揃わない。

②次に続く中心線に囚われて、字が小さくなってしまう傾向がある。

話だけでは分かりにくいので、まず縦に書く場合を例に図解してみよう。

図の右側の例では文字の大きさが本当にバラバラである。中心だけ取った場合に書き慣れていない人は、このように書くことが多い。書き慣れれば、そうでもないのだが、やはりそれはそれで気になるところだろう。

図の左側の例は、初心者でなくても、よく経験するのではないだろうか?「同じ列幅」なのに、文章が全体的に小粒になってしまったり、大粒になってしまったりする。これは最初に書いた文字の大きさの問題の例である。恐いことに「最初の一文字が残りの字の大きさを決めてしまう」のである。それで(A)と(B)の例のように右側と左側の文字の大きさが全く違ってしまうということになる。

これはどうしたら解決できるのか?実はこれも解決策が考えられている。次回はそこから始めよう。

2012年11月11日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月11日09:19Comment(0)

書いている文章が曲がっている

日本人の「横書き」の概念、感覚については外国人といくぶん異なっていることが分かった。それでは、書き方はどうすればいいのかという問題になる。日本の古来の書き方である縦書きの応用で構わないのかということだ?

まず第1の問題は文章の傾き問題だろう。それって何のこと?という人もいるだろう。普通の人は「縦書きの文章」の場合、右寄りになったり、左寄りになったりするという。「横書きの文章」の場合でも、右上がりになったり、左下がりになったりする。観察したところでは、縦書きでは右寄り、横書きでは右上がりの方が多い。鍛錬している人はまっすぐ書けるようだが、これは何が原因なのだろうか?

まず、姿勢の問題がある。文章を書く際に書く紙を不適切な位置においていることによるものだ。紙を真っ直ぐに置いていなかったり、ひじをついて微妙に姿勢がずれているのに気がつかないことによる。(習慣というものは恐ろしい)。もちろん、姿勢そのものが書く体勢になっていない人も時々いる。机から離れすぎたり、近すぎたりするのも考えものだ。ほんの微妙な違いが大きな違いを生む。

そして、文字の書き方にその原因がある。通常文字は左の偏(へん)から書きはじめる。その際、すこし右上がりの字を書く。それから旁(つくり)を書くのだが、最後の止めは下か右払いが多いはずだ。ということは、注意していないと次の字は下に向かうか、右上に向かう可能性が高い。だから、それに従って、文章も下にうねったり、上にうねったりするのだ。

一つの解決策は、線を引いてその線に沿って書く練習をすることだ。なあ~んだと思われるかもしれないが、当たり前のことを当たり前にしてこそ、進歩があるのである。健闘を祈る。

まず第1の問題は文章の傾き問題だろう。それって何のこと?という人もいるだろう。普通の人は「縦書きの文章」の場合、右寄りになったり、左寄りになったりするという。「横書きの文章」の場合でも、右上がりになったり、左下がりになったりする。観察したところでは、縦書きでは右寄り、横書きでは右上がりの方が多い。鍛錬している人はまっすぐ書けるようだが、これは何が原因なのだろうか?

まず、姿勢の問題がある。文章を書く際に書く紙を不適切な位置においていることによるものだ。紙を真っ直ぐに置いていなかったり、ひじをついて微妙に姿勢がずれているのに気がつかないことによる。(習慣というものは恐ろしい)。もちろん、姿勢そのものが書く体勢になっていない人も時々いる。机から離れすぎたり、近すぎたりするのも考えものだ。ほんの微妙な違いが大きな違いを生む。

そして、文字の書き方にその原因がある。通常文字は左の偏(へん)から書きはじめる。その際、すこし右上がりの字を書く。それから旁(つくり)を書くのだが、最後の止めは下か右払いが多いはずだ。ということは、注意していないと次の字は下に向かうか、右上に向かう可能性が高い。だから、それに従って、文章も下にうねったり、上にうねったりするのだ。

一つの解決策は、線を引いてその線に沿って書く練習をすることだ。なあ~んだと思われるかもしれないが、当たり前のことを当たり前にしてこそ、進歩があるのである。健闘を祈る。

2012年11月09日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月09日09:34Comment(0)

横書きが採用されて

あなたの会社の報告書は縦書きだろうか?もしそうなら旧来の日本様式を守っている貴重な部類の会社になる。もちろん、他の会社とのすり合わせが大変だろうが。

『横書き登場 -日本語表記の近代-』(屋名池 誠,岩波新書)によると、昔の日本人は、横に長いものがあると「右から左」に目を移動させるような感性を持っていたらしい。江戸時代になるとヨーロッパの文化が伝えられる。これは言語にしても数字にしても「左から右へと横に書く」文化である。 今でこそ、日本語も「左横書き」が普通になっているが、本来の日本語には「横書き」は存在しない。もしも横に書かれた漢字があれば「右から左へ」と読むのが日本文化なのだという。

日本語は「縦書き」、「漢数字」、「右から左」、「上から下」へ読むのが普通だった。ヨーロッパは「横書き」、「アラビア数字」、「左から右」、「上から下」が普通だった。全く逆の発想だが、日本は第2次世界大戦で敗戦するまではこの方式をかたくなに守っていたようだ。

戦後、GHQの指導や公官庁が横書き、アラビア数字、左から右のヨーロッパ方式を採用した結果、まず大企業が、次いで中小企業がこの書式を受け入れたようだ。ビジネス書式が違うことを理由に商売ができないのでは大変だ。そこはうまく妥協したのだろう。

学校教育でもヨーロッパ形式の書き方を教えたので、現在ので若い世代は抵抗なくこの事実を受け入れている。GHQは本当は日本語を廃止して英語にしたかったらしいが、もしそうなっていたら書道がどうのこうのという話は一切存在しなかったかもしれないのである。

これも指摘されて調べてみたのだが、「日本のコミック」は右から左へ読むようにコマ割りされている。「欧米のコミック」はどうかというと、これが左から右へ読むようにコマ割りされているのだ。アメリカンコミックなどはなかなか見る機会はないだろうが、スヌーピー(ピーナッツ)ならほとんどの書店においてある。これを見てみると確かに左から右へ目が行くようにコマ割りされている。日本人は完全に同化していないのである。

現在の「ビジネス文書」は、ビジネス上の効率を上げるために徹底がはかられた。報告書や、提出書類、社内文書、社外文書などそれ以前は出鱈目がまかり通っていた。それを統一したのは何だったかというと、実はコンピュータなのである。コンピュータほど規格を重視するものはない。ということで、人間はコンピュータのいうことを聞くことになったのである。

『横書き登場 -日本語表記の近代-』(屋名池 誠,岩波新書)によると、昔の日本人は、横に長いものがあると「右から左」に目を移動させるような感性を持っていたらしい。江戸時代になるとヨーロッパの文化が伝えられる。これは言語にしても数字にしても「左から右へと横に書く」文化である。 今でこそ、日本語も「左横書き」が普通になっているが、本来の日本語には「横書き」は存在しない。もしも横に書かれた漢字があれば「右から左へ」と読むのが日本文化なのだという。

日本語は「縦書き」、「漢数字」、「右から左」、「上から下」へ読むのが普通だった。ヨーロッパは「横書き」、「アラビア数字」、「左から右」、「上から下」が普通だった。全く逆の発想だが、日本は第2次世界大戦で敗戦するまではこの方式をかたくなに守っていたようだ。

戦後、GHQの指導や公官庁が横書き、アラビア数字、左から右のヨーロッパ方式を採用した結果、まず大企業が、次いで中小企業がこの書式を受け入れたようだ。ビジネス書式が違うことを理由に商売ができないのでは大変だ。そこはうまく妥協したのだろう。

学校教育でもヨーロッパ形式の書き方を教えたので、現在ので若い世代は抵抗なくこの事実を受け入れている。GHQは本当は日本語を廃止して英語にしたかったらしいが、もしそうなっていたら書道がどうのこうのという話は一切存在しなかったかもしれないのである。

これも指摘されて調べてみたのだが、「日本のコミック」は右から左へ読むようにコマ割りされている。「欧米のコミック」はどうかというと、これが左から右へ読むようにコマ割りされているのだ。アメリカンコミックなどはなかなか見る機会はないだろうが、スヌーピー(ピーナッツ)ならほとんどの書店においてある。これを見てみると確かに左から右へ目が行くようにコマ割りされている。日本人は完全に同化していないのである。

現在の「ビジネス文書」は、ビジネス上の効率を上げるために徹底がはかられた。報告書や、提出書類、社内文書、社外文書などそれ以前は出鱈目がまかり通っていた。それを統一したのは何だったかというと、実はコンピュータなのである。コンピュータほど規格を重視するものはない。ということで、人間はコンピュータのいうことを聞くことになったのである。

2012年11月08日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月08日12:51Comment(0)

「あすなろ」にならないために

さて、それぞれの文字の書き方やら、参考の書籍が分かったところで、毎日の練習になる。ところが世の中はリニアリティ(直線的)に進まないもので、ちょっとした用事ができたり、飲み会があったり、葬式ができたりと細々した妨害が入る。そうすると簡単に挫折する人が出てくる。こうした「実技もの」は非連続を嫌うので(つまり毎日やらないと身につかないので)、元の木阿弥(もとのもくあみ)状態に戻る。しかし、知識はあるのでいずれはやり遂げたいと「心にだけ誓う」。ということになりそうである。

そうなると、例の「あすなろ状態」に陥ることになる。あすなろ状態とは何かというと、井上靖氏の『あすなろ物語』のなかにある例えである。清少納言の生きた平安時代、あすなろは「アスハヒノキ」と呼ばれていたそうな。

「明日は桧になろう、明日は桧になろうと一生懸命考えている木よ。でも永遠に桧にはなれないんだ」

こうならないようにするためには、目に付くところに「練習帳」や「筆記具」をおいて無理矢理でもやる気を喚起しないとダメだと分かる。普通、この程度ではすぐ挫折する。続けるためには目標がいるし、何より期限を切らないとダメだ。そんな方法があるのかといえば、実はあるのだ。

それは、検定試験を受けること。日本では現在、公的な硬筆・毛筆の検定試験は一つだけだ。一般財団法人 日本書写技能検定協会の主催する検定試験で5級から1級まで6段階ある。この検定試験は日本全国で実施しており、どこでも書写レベルは同じである。つまり、全国で通用するものである。

こうした試験を受験するぞとなると、俄然やる気が出てくるものだ。試験日は決まっているし、書写時間も決まっている、さらに点数化されていて、2級では平均80点以上取らなければならない。まあ、減点方式なので、書写の「上手い」、「下手」がそれほど問われない。もちろん、準1級とか1級は別だが。

このあたりが一番手っ取り早い方法だろう。独学も結構だが、先生に就く方法もある。噂では1級は先生に就いて3年、つまり6回受験する必要がある(半年に1回受験できるので)という。大半の人は先生に就かなければ、取れないかもしれない。さらに、就いている先生が取っていない場合は、さらに取れない可能性が強まる。しかし、2級までならほとんどの人が取れるので、健闘を祈る。

そうなると、例の「あすなろ状態」に陥ることになる。あすなろ状態とは何かというと、井上靖氏の『あすなろ物語』のなかにある例えである。清少納言の生きた平安時代、あすなろは「アスハヒノキ」と呼ばれていたそうな。

「明日は桧になろう、明日は桧になろうと一生懸命考えている木よ。でも永遠に桧にはなれないんだ」

こうならないようにするためには、目に付くところに「練習帳」や「筆記具」をおいて無理矢理でもやる気を喚起しないとダメだと分かる。普通、この程度ではすぐ挫折する。続けるためには目標がいるし、何より期限を切らないとダメだ。そんな方法があるのかといえば、実はあるのだ。

それは、検定試験を受けること。日本では現在、公的な硬筆・毛筆の検定試験は一つだけだ。一般財団法人 日本書写技能検定協会の主催する検定試験で5級から1級まで6段階ある。この検定試験は日本全国で実施しており、どこでも書写レベルは同じである。つまり、全国で通用するものである。

こうした試験を受験するぞとなると、俄然やる気が出てくるものだ。試験日は決まっているし、書写時間も決まっている、さらに点数化されていて、2級では平均80点以上取らなければならない。まあ、減点方式なので、書写の「上手い」、「下手」がそれほど問われない。もちろん、準1級とか1級は別だが。

このあたりが一番手っ取り早い方法だろう。独学も結構だが、先生に就く方法もある。噂では1級は先生に就いて3年、つまり6回受験する必要がある(半年に1回受験できるので)という。大半の人は先生に就かなければ、取れないかもしれない。さらに、就いている先生が取っていない場合は、さらに取れない可能性が強まる。しかし、2級までならほとんどの人が取れるので、健闘を祈る。

2012年11月07日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月07日10:04Comment(0)

スピードの出し過ぎ?

漢字の書き方の第3法則とは何か?第1が偏の傾きを作る、第2が偏の縦横棒を伸ばすだったので、次は旁(つくり)の話だろうと思う人が多いだろう。実はそうではない。

皆さんは自動車を運転するだろうか?運転しない人にはよく分からない「例え」かもしれないので最初に断わっておこう。書を書くという行為は実は自動車の運転に似ているのである。

自動車を運転するとき、たいていは右側に座るだろう。(外車で左ハンドルの人は別)。そうすると、右視界は十分に確保しているのだが、左視界は結構いい加減だ。後ろもバック・ミラーを見ないと分からないし、後部座席は首を180度回さないとさっぱり状況がつかめない。

この状況は、文字を書いている時とよく似ているのである。たいていの人は右視界なので、左側の偏に相当する部分はいい加減に書く傾向がある。(左視界の事故が多いのはよく見えていないからだ)。

旁(つくり)も画数が多くなってくると、間隔を空けるのがうまくいかなくて、上下左右の線が衝突してしまう。(後ろ座席は首を回さないとよく分からないので、確認を怠ると、後ろが座れないほど座席を大幅に後ろに引いてしまう)。

自動車で走っている時には、前の車と後ろの車に注意を払っていないと追突してしまう。さらに、道路によって「車線数」も違うし、「制限速度」も違うので前後左右の自動車の動きに合わさなければならない。(文字の連続が文章なので「、前の文字」と「後ろの文字」の間隔は全体とその付近の状況に応じて変えなければいけない)。

このように状況がよく似ているのである。では、同じような状況ならばこの中に第3の法則が入っているはずである。もうお分かりだろう。第3の法則はスピードの調整である。文字を書くスピードの速い人はゆっくりと書く練習をして、スピードの遅い人は速く書く練習をすることで意図する文字が書けるようになるのである。理論的にはそうである。

「鋭いカーブ」をスピードを上げながら回る人は「レーサー」以外にはいないだろう。「平坦でまっすぐな道」をトロトロ走る人はよっぽどその風景と楽しんでいるか、運転の下手な人だろう。文字を書く場合も全く同じで場所によってスピードの調整がいるのである。自動車ではできても書道ではできない理由は事故を起こしても死なないという点にある。書道では怪我もしないし、死にもしないので分からないのである。もっとも、他人に酷評されて、プライドが傷つくことはあるだろう。

急角度のカーブに突っ込めば、悪くすると即死、異常にゆっくり走っていると、後ろから煽られてハンドル操作を誤って水路や溝に落ちてしまうかもしれない。自動車運転の場合は「自然淘汰」がはっきりしているのが特徴である。存在が消されてしまうのも嫌なものだが仕方がない。

ということで、第3法則は速書きする人は、スピードを落として書いてみること、遅書きの人はスピードを上げて書いてみることなのである。それでは健闘を祈る。

皆さんは自動車を運転するだろうか?運転しない人にはよく分からない「例え」かもしれないので最初に断わっておこう。書を書くという行為は実は自動車の運転に似ているのである。

自動車を運転するとき、たいていは右側に座るだろう。(外車で左ハンドルの人は別)。そうすると、右視界は十分に確保しているのだが、左視界は結構いい加減だ。後ろもバック・ミラーを見ないと分からないし、後部座席は首を180度回さないとさっぱり状況がつかめない。

この状況は、文字を書いている時とよく似ているのである。たいていの人は右視界なので、左側の偏に相当する部分はいい加減に書く傾向がある。(左視界の事故が多いのはよく見えていないからだ)。

旁(つくり)も画数が多くなってくると、間隔を空けるのがうまくいかなくて、上下左右の線が衝突してしまう。(後ろ座席は首を回さないとよく分からないので、確認を怠ると、後ろが座れないほど座席を大幅に後ろに引いてしまう)。

自動車で走っている時には、前の車と後ろの車に注意を払っていないと追突してしまう。さらに、道路によって「車線数」も違うし、「制限速度」も違うので前後左右の自動車の動きに合わさなければならない。(文字の連続が文章なので「、前の文字」と「後ろの文字」の間隔は全体とその付近の状況に応じて変えなければいけない)。

このように状況がよく似ているのである。では、同じような状況ならばこの中に第3の法則が入っているはずである。もうお分かりだろう。第3の法則はスピードの調整である。文字を書くスピードの速い人はゆっくりと書く練習をして、スピードの遅い人は速く書く練習をすることで意図する文字が書けるようになるのである。理論的にはそうである。

「鋭いカーブ」をスピードを上げながら回る人は「レーサー」以外にはいないだろう。「平坦でまっすぐな道」をトロトロ走る人はよっぽどその風景と楽しんでいるか、運転の下手な人だろう。文字を書く場合も全く同じで場所によってスピードの調整がいるのである。自動車ではできても書道ではできない理由は事故を起こしても死なないという点にある。書道では怪我もしないし、死にもしないので分からないのである。もっとも、他人に酷評されて、プライドが傷つくことはあるだろう。

急角度のカーブに突っ込めば、悪くすると即死、異常にゆっくり走っていると、後ろから煽られてハンドル操作を誤って水路や溝に落ちてしまうかもしれない。自動車運転の場合は「自然淘汰」がはっきりしているのが特徴である。存在が消されてしまうのも嫌なものだが仕方がない。

ということで、第3法則は速書きする人は、スピードを落として書いてみること、遅書きの人はスピードを上げて書いてみることなのである。それでは健闘を祈る。

2012年11月06日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月06日10:19Comment(0)

左に注意

漢字を見栄えよく見せる方法の2つ目は、左にいる偏の縦横線を伸ばすことである。これだけでは意味不明だろう。

たとえば、桐という文字がある。これは木と同の組み合わせの字である。左にいるのが木偏であるから、これは第1法則で少し傾けて書くわけだ。そして第2法則で横棒と縦棒を伸ばしてみる。小林龍峰氏はこの比率を3:1としているのだが、まあ書くにあったってそんなに厳格な書き方はできないので、だいたいでいいだろう。下図は第2法則の比較図である。左が縦横線の短いもの、右が縦横線の長いものである。どうだろうか?右の方が印象がよく見えないだろうか?見えなければ仕方がない。これだけのことでも、性格が関係しているので容易に直らないし、書くとイライラしてしまう。辛抱、辛抱。

さらに、偏、旁で構成される文字の場合は旁の方が下に出る、つまり少し縦長に書くと一層見栄えがよくなる。意味が分からない?それでは比較図を見てもらおう。

このように、理屈で考えた上で練習すると下手な練習にはならない。ただ、理屈通りにスラスラ書けるわけではない。当たり前。

たとえば、桐という文字がある。これは木と同の組み合わせの字である。左にいるのが木偏であるから、これは第1法則で少し傾けて書くわけだ。そして第2法則で横棒と縦棒を伸ばしてみる。小林龍峰氏はこの比率を3:1としているのだが、まあ書くにあったってそんなに厳格な書き方はできないので、だいたいでいいだろう。下図は第2法則の比較図である。左が縦横線の短いもの、右が縦横線の長いものである。どうだろうか?右の方が印象がよく見えないだろうか?見えなければ仕方がない。これだけのことでも、性格が関係しているので容易に直らないし、書くとイライラしてしまう。辛抱、辛抱。

さらに、偏、旁で構成される文字の場合は旁の方が下に出る、つまり少し縦長に書くと一層見栄えがよくなる。意味が分からない?それでは比較図を見てもらおう。

このように、理屈で考えた上で練習すると下手な練習にはならない。ただ、理屈通りにスラスラ書けるわけではない。当たり前。

2012年11月05日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月05日09:37Comment(0)

筆記体の見栄えを考えると

筆記体の漢字で気をつけることは何だろう?「書き方のコツ」というものはたくさん発見されているのだが、いざ書きはじめたらそんなものは1つも頭に残っていないということが多い。だから、2つか3つのことを頭に入れておいて書いた方が現実的である。

世の中には何でも知りたがる人が多いが、それを身につけることができる人は稀である。知ることと出来ることの間には深い溝があるからである。普通の人は作業をする場合、せいぜい3つぐらいまでしか覚えていられないという。「あれ」と「これ」と「それ」である。

中には1つだけしか覚えていられない人もいるようだ。運転中にコーヒーを飲もうと思って視線を移すだけでハンドルが勝手にまわって事故になるという手合いだ。伝説の聖徳太子は、同時に7人の人の話を聴き分けたというが、そんな例を参考にしていたら幻想世界に生きるしかなくなってしまう。

だから、ここでは3つぐらいの大きな注意点をあげておこう。まず、漢字を書く場合に辞書を参考にすると左側にある偏(へん)も右側にある旁(つくり)も横棒は水平に書いてある。これは活字のなせる業であって、筆記体ではこういう風には書かない。「右上がり」の字とか、「右下がり」の字とかいうのを聞いたことがあるだろう。筆記体は傾いているのが普通なのだ。まあ、右上がりが普通だ。右下がりの字は「偏屈」とか「自信がない」と判断されるので、できるだけ直しておこう。右上がりが無理なら水平ぐらいまで戻しておこう。

さて第1法則である。筆記体において、偏と旁の組み合わせの字は偏を右上に傾けて書く。もちろん、角度は5~10°ぐらいで収めないと極端な字になってしまう。旁はほぼ水平ぐらい。偏よりゆるい角度で傾けてもよい。こうすると、筆記体として見栄えのよいものになるはずだ。

くれぐれも活字を覚えようとしないこと。これをやってしまうと、あなたはワープロになってしまう。

世の中には何でも知りたがる人が多いが、それを身につけることができる人は稀である。知ることと出来ることの間には深い溝があるからである。普通の人は作業をする場合、せいぜい3つぐらいまでしか覚えていられないという。「あれ」と「これ」と「それ」である。

中には1つだけしか覚えていられない人もいるようだ。運転中にコーヒーを飲もうと思って視線を移すだけでハンドルが勝手にまわって事故になるという手合いだ。伝説の聖徳太子は、同時に7人の人の話を聴き分けたというが、そんな例を参考にしていたら幻想世界に生きるしかなくなってしまう。

だから、ここでは3つぐらいの大きな注意点をあげておこう。まず、漢字を書く場合に辞書を参考にすると左側にある偏(へん)も右側にある旁(つくり)も横棒は水平に書いてある。これは活字のなせる業であって、筆記体ではこういう風には書かない。「右上がり」の字とか、「右下がり」の字とかいうのを聞いたことがあるだろう。筆記体は傾いているのが普通なのだ。まあ、右上がりが普通だ。右下がりの字は「偏屈」とか「自信がない」と判断されるので、できるだけ直しておこう。右上がりが無理なら水平ぐらいまで戻しておこう。

さて第1法則である。筆記体において、偏と旁の組み合わせの字は偏を右上に傾けて書く。もちろん、角度は5~10°ぐらいで収めないと極端な字になってしまう。旁はほぼ水平ぐらい。偏よりゆるい角度で傾けてもよい。こうすると、筆記体として見栄えのよいものになるはずだ。

くれぐれも活字を覚えようとしないこと。これをやってしまうと、あなたはワープロになってしまう。

2012年11月04日

Posted by カミロイ人 at

◆2012年11月04日09:26Comment(0)

墨の替わりに水で書く

「なぞり書き」の効用について前回のブログで言及したのだが、他にも変わった練習方法があるのでその有用性を検討してみよう。その方法とは何か?

硬筆はともかく、筆や筆ペンでは「墨」もしくは「黒の染料」を使うので手についてしまったり、服についてしまったりする。こんなのはイヤだという人は実にスマートな方法を考え出す。つまり、墨ではなく水を使うのである。練習する時、墨の替わりに「穂先に水をつけて」書くのである。いわゆる「水書道」である。

この方法なら汚れないし、乾いたらまた同じ紙に書けるので経済的で「一石二鳥」の効果がある。と信じている人がこの方法を使うわけだが、実はこれ、うまくいかないのである。

私もやってみたことがあるのだが、筆に水をつけて書くと書いたときには結構うまくかけたように見える。だからこの方法で書き続けて、ある程度目処がたった時点で墨に切り替えればいいと思った。しかし、この方法で1週間ほど書いてみて、それから墨に切り替えたところ、全然見栄えがよくない。水で書いた字とは流れが異なっているし、字の縁を荒く感じるのだ。それに1週間前と字が変わっていない。

どうも水は「タッチ」の悪い部分を隠してくれるようなのだ。その理由を考えてみたのだが、どうもこういうことらしい。

水は基本的には「混ざり物がない」ものである。ところが、墨は水に混ざりもの(大きな粒子)を加えたもので「粘り」とか「抵抗」とかいうものを生んでしまう。だから、水で書いたものは抵抗なく書けてるが、墨にするとわずかの粘りと抵抗が字を「変形」してしまうのである。このわずかの抵抗が指先に与える衝撃はやってみれば実感するが、頭では「そんなわずかの抵抗が字を狂わすはずがない」と否定するのだ。しかし考えてみれば、水が粘るというのは聞いたことがない。オイルなら別だが。

というわけで、この方法はお勧めできない。もっともこの方法がいいという人はそれで練習すればいい。人それぞれなので、効果が出れば「やめなさい」ということは言えないからである。何事も「創意工夫」は大切だ。ただ、下手になるような工夫はやめた方がよい。

硬筆はともかく、筆や筆ペンでは「墨」もしくは「黒の染料」を使うので手についてしまったり、服についてしまったりする。こんなのはイヤだという人は実にスマートな方法を考え出す。つまり、墨ではなく水を使うのである。練習する時、墨の替わりに「穂先に水をつけて」書くのである。いわゆる「水書道」である。

この方法なら汚れないし、乾いたらまた同じ紙に書けるので経済的で「一石二鳥」の効果がある。と信じている人がこの方法を使うわけだが、実はこれ、うまくいかないのである。

私もやってみたことがあるのだが、筆に水をつけて書くと書いたときには結構うまくかけたように見える。だからこの方法で書き続けて、ある程度目処がたった時点で墨に切り替えればいいと思った。しかし、この方法で1週間ほど書いてみて、それから墨に切り替えたところ、全然見栄えがよくない。水で書いた字とは流れが異なっているし、字の縁を荒く感じるのだ。それに1週間前と字が変わっていない。

どうも水は「タッチ」の悪い部分を隠してくれるようなのだ。その理由を考えてみたのだが、どうもこういうことらしい。

水は基本的には「混ざり物がない」ものである。ところが、墨は水に混ざりもの(大きな粒子)を加えたもので「粘り」とか「抵抗」とかいうものを生んでしまう。だから、水で書いたものは抵抗なく書けてるが、墨にするとわずかの粘りと抵抗が字を「変形」してしまうのである。このわずかの抵抗が指先に与える衝撃はやってみれば実感するが、頭では「そんなわずかの抵抗が字を狂わすはずがない」と否定するのだ。しかし考えてみれば、水が粘るというのは聞いたことがない。オイルなら別だが。

というわけで、この方法はお勧めできない。もっともこの方法がいいという人はそれで練習すればいい。人それぞれなので、効果が出れば「やめなさい」ということは言えないからである。何事も「創意工夫」は大切だ。ただ、下手になるような工夫はやめた方がよい。